Richtung Wismar:

Richtung Stralsund:

Graal-Müritz

- 1716 Carl Leopold und Peter der Große

1884 Friedrich-Franz III und die Romanows

1886 Cecile von Mecklenburg

1904 Cecile von Meckleburg und Kronprinz Wilhelm

1917 Russische Revolution, Ende Erster Weltkrieg

1945 Kriegsende und DDR-Zeit

Heute

1716 Carl Leopold und Peter der Große - Schloß Gelbensande ist eine überdimensionale Ferienwohnung des mecklenburgischen und russischen Hochadels. Die Mecklenburger Herzogsfamilie beherrschte im Wesentlichen seit dem

13. Jahrhundert das Land. Der Großherzog Friedrich Franz III. von Mecklenburg Schwerin

ließ das Schloß ab 1884 von seinem Mecklenburger Architekten Möckel

bauen, nachdem es ab 1675 einen Vorgängerbau gegeben hatte.

- 1716 heiratete der mecklenburgische Herzog Carl Leopold, der Katharina Iwanowa (Tochter Iwans V. und Nichte des russichen Zaren Peters des Großen). Seitdem gab es die erste Verbindung zwischen dem mecklenburgischen und dem russischen

Herrscherhaus - auch gegen die Interessen der Hansestadt Rostock.

Rußland bekam nämlich mit der Hochzeit das Recht, Soldaten in

Mecklenburg zu stationieren und damit hätte Carl Leopold sich gegen das

aufstrebende Rostock wehren können. Kaiser Karl VI.

fand das zu riskant und warf deswegen den mecklenburgischen Herzog kurzerhand

aus dem Staatenverbund Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation (HRR) und der Kurfürst

von Hannover (und seit 1714 englische König) Georg I. mußte das durchsetzen.

- 1718 entschied Carl Leopold, sich in Gelbensande einen standesgemäßen Palast zu bauen. Der russische Zar kam unterdessen mit 50.000 Soldaten nach Mecklenburg, um den südlichen Zipfel der Ostsee für Rußland zu sichern und verbrachte viel freie Zeit bei der Jagd in den Wäldern, während das neue Schloß geplant wurde - es wäre ein größeres Bauwerk geworden, wenn nicht Carl Leopold seine Frau so schlecht behandelt hätte, daß sie nach wenigen Jahren (1722) zurück an den russischen Hof flüchtete und die Unterstützung des Zaren für den mecklenburgischen Herrscher dahin war. Nun saß Carl Leopold zwischen allen Stühlen, das geplante Schloß wurde niemals gebaut und Gelbensande verschwand erst einmal in der politischen Versenkung.

- 1884 Friedrich Franz III. und Michail N. Romanow

- Knapp 170

Jahre später gab es eine neue Chance für Gelbensande, als der

mecklenburgische Großfürst Friedrich Franz die bestehende Jagdhütte für den Sommerurlaub umbauen wollte. Friedrich Franz

war mit der russischen Großfürstin Anastasia Michailowna Romanowa verheiratet und deren Vater Michael Nikolajewitsch Romanow

war der vierte Sohn des russischen Zaren Nikolaus I. . Nach der

Hochzeit mit der Zarenenkelin gehörte Friedrich Franz daher zum europäischen

Hochadel. Sein russischer Schwiegervater wiederum war mit der

preußischen Prinzessin Cäcilie von Baden

(1839–1891) verheiratet, schätzte den Ostseestrand und beteiligte

sich an den Baukosten. Am 1. Mai 1885 legte man den Grundstein, im September war Richtfest, ab 1887 war das Schloß fertig.

- Errichtet wurde der Bau nach Plänen des Architekten Gotthilf Ludwig Möckel im Stil eines

englischen Landsitzes mit ausreichend Zimmern für die mecklenburgischen

und die russischen Familienangehörigen. Die Romanows waren in der Folgezeit häufige

Gäste und Anastasias Vater verbrachte viele Sommer mit seinen Söhnen im

Schloß um in den Wäldern der Umgebung zu jagen. Außerdem hatte man über

einen privaten Kutschenweg durch den Wald Zugang zum acht Kilometer

entfernten Strand.

Schloß Gelbensande - mitten im Wald gelegen

- In Gelbensande

laufen die historischen Entwicklungen des

mecklenburgischen Großherzogtums, der russischen Familie Romanow, der

dänischen Königsfamilie und - später - der kaiserlichen Familie

der

Hohenzollern zusammen. Auch wenn man nicht in jedes Detail der

Geschichte einsteigen mag, ist die Rolle der Cecilie von Mecklenburg (1886-1954) eine der seltenen Möglichkeiten, an der man die Entwicklungen aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg nachvollziehen könnte.

- 1886 Cecile von Mecklenburg

Cecilie war die jüngste Tochter von Friedrich Franz III. und der Großfürstin Anastasia Romanowa, also ein Kind des höchsten europäischen Adels in einer Zeit, als über Queen Victoria die meisten Könige, Kaiser und Großherzöge irgendwie miteinander verwandt waren. Die ältere Schwester, Alexandrine, war mit dem dänischen König Christian X. verheiratet und ab 1912 Königin von Dänemark, ab 1919 auch Königin von Island.

- Cecile wurde

am 20. September 1886 im Schweriner Schloß geboren, das damals der

Hauptsitz der mecklenburgischen Herzöge war und bekam ihren Namen nach

ihrer Großmutter Cäcilie von Baden. Sie war das jüngste Kind ihrer

Eltern. In ihrer Kindheit wechselte sie ständig zwischen den Wohnsitzen

Schwerin, Cannes und Moskau, doch die Sommer verbrachte sie bereits als

Baby auf Schloß Gelbensande und als sie älter wurde, fühlte sie sich

dort wohler als im Schweriner Schloß. Durch ihre internationale

Erziehung hatte sie neben ihren Muttersprachen Deutsch und Russisch

auch Englisch und Französisch gelernt, wurde in Musik und Malerei

ausgebildet und muß eine umfassende Allgemeinbildung gehabt haben.

Reiten und Schwimmen konnte sie bereits als Kind und später erinnerte

sie sich an Paddelbootfahrten auf der Ostsee, Tennispielen im

Schloßpark - alle das, was um 1900 zur Erziehung in adeligen Kreisen

gehörte.

Das Eßzimmer war groß genug für ein Essen mit der Großfamilie, wurde aber meistens nur von wenigen Personen genutzt.

- Baden

im Meer war längst in Mode gekommen, seit 1793 der Leibarzt des Mecklenburger Großfürsten Friedrich Franz

l., Professor

Samuel Gottlieb Vogel, seinem Chef das Baden empfohlen hatte. Der Großfürst hatte

damals in

Heiligendamm seine ersten guten Erfahrungen damit gemacht und andere

Gemeinden übernahmen diese positven Erfahrungen und waren Seebäder

geworden. In Boltenhagen

gab es ab 1803 bereits einen regelrechten Badebetrieb, in Müritz ging

dies ab etwa 1820 los.

Cecile von Mecklenburg ließ sich am Ostseestrand in der Nähe des heutigen Graal-Müritz ein Teehaus bauen, in das sie sich zurückziehen und lesen konnte. Natürlich nahm sie immer Personal mit, das beim Umkleiden helfen und notfalls einen Tee kochen konnte. Mit achtzehn Jahren, am 5. Juli 1904, lernte sie den dreiundzwanzigjährigen Kronprinz Wilhelm von Preußen kennen, den Sohn des Kaisers Wilhelm II. . Der hatte gerade in Bonn Staats- und Verwaltungsrecht studiert, weil er ja mal Kaiser werden würde. Cecile und Wilhelm müssen sich wirklich blitzartig verliebt haben, was sie in ihren Erinnerungen immer wiederholt haben, und sie waren - auf „Bunte“-Niveau - die begehrtesten Singles ihrer Zeit, doch das war ihnen wohl egal. Im Teehaus der Mecklenburger Familie kam man sich schnell näher und dort wurden nach wenigen Monaten (September 1904) der Heiratsantrag und die Verlobung ausgesprochen.

Das Teehaus um 1905 (Foto: W. Bartelmann, Rostock 1905), zit. nach Wikipedia

- nach oben

- 1904 Cecile von Mecklenburg und Kronpronz Wilhelm

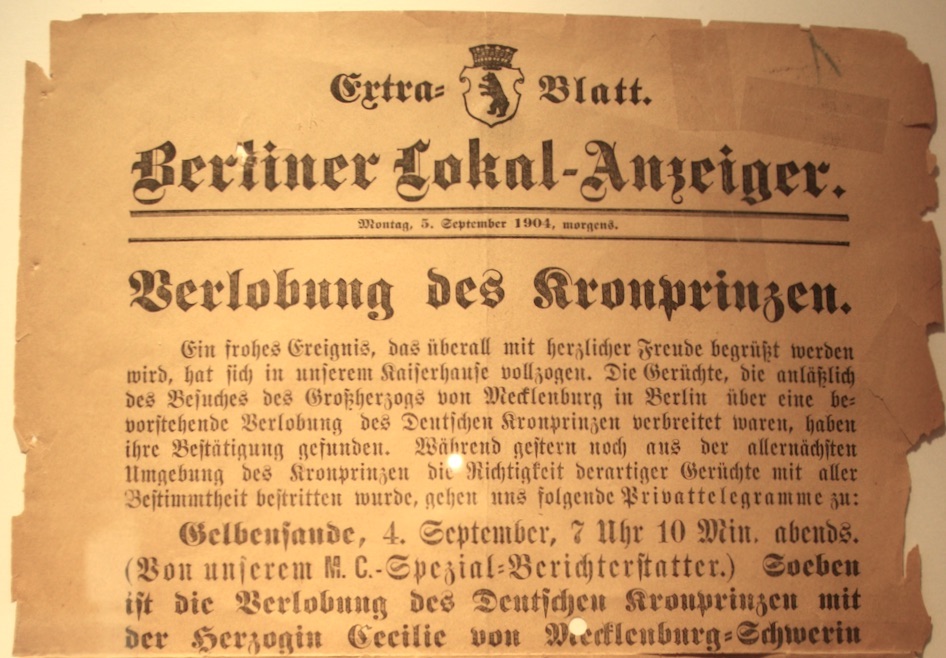

Die Verlobungsfeier von Prinzessin Cecilie von Mecklenburg-Schwerin mit Kronprinz Wilhelm von Preußen am 3./4. September 1904 war ein Höhepunkt in der Geschichte des Schlosses und des Landes. Reichsweit (also im ganzen Deutschen Reich) berichtete die Presse, und das Postamt in Gelbensande hatte nie wieder so viel zu tun wie an diesem Tag. Man kann es nur mit der Verlobung Prinz Williams mit Kate vergleichen.

Titelseite der Berliner-Zeitung vom 5. September 1904

- nach oben

- Gelbensande war der Ort, an dem Cecile sich am liebsten aufgehalten hatte. Sie selbst schrieb in ihren Erinnerungen:

„Mir ist das liebe Haus bis heute die Heimat meines Herzens geblieben“

- zit. nach dem Ausstellungstext Gelbensande, Juli 2015

- Doch als

Kronprinzessin war ihr Platz nun in Berlin. Zwei Tage vor ihrer

Hochzeit, am 4. Juni 1905, wurde sie in Schloß Bellevue empfangen, dem

Dienstsitz des Kaisers und am 6. Juni 1905 wurde die Trauung im

Berliner Stadtschloß vollzogen. Das Kroprinzenpaar wohnte von da an im Kronprinzenpalais - im Dreieck zu Lustgarten und dem Stadtschloß (Unter den Linden 3). Cecile vermißte in Berlin aber die

Ruhe Gelbensandes und so ließ man für sie ab 1913 in Potsdam den

Cecilienhof bauen - ähnlich im cottage-Stil wie Gelbensande.

1917 war alles fertig und die Familie zog ein.

Schloß Cecilienhof in Potsdam, Foto: April 2007

Jagdhaus Gelbensande, Foto: September 2023

nach oben

1917 Russische Revolution und Ende der Monarchie

- Der

Ausbruch des Ersten Weltkrieges beendete die Idylle zwischen den

Mecklenburgern und den Hohenzollern. Ceciles Mutter, Anastasia

Romanowa, galt von nun an als feindliche Person und mußte Gelbensande

verlassen. Drei ihrer sechs Brüder (Nikolai, Georgi und Sergei ) wurden

bei der russischen Revolution 1917 ermordet und ihr Cousin, der letzte

Zar Nikolaus II, wurde am 17. Juli 1918 mit seiner ganzen Familie

hingerichtet.

- Anastasia

war

als Adelige in der jetzigen Sowjetunion weder erwünscht noch sicher.

Sie saß sowohl im Deutschen Reich als auch in der neu gegründeten

Sowjetunion zwischen den Stühlen und sie konnte auch nicht in ihr Haus

in Cannes, weil Frankreich, England und Rußland ja Vebündete waren.

Anastasia flüchtete daher in die neutrale Schweiz, wo sie zumindest

nicht um ihr Leben und ihre Freiheit fürchten mußte. Als der erste

Weltkrieg endete, war klar, daß ihre Familie entmachtet war und ihre

Tochter und der Schwiegersohn nicht mehr Kaiser sein würden. Anastasia

zog 1919 nach Frankreich und starb dort 1922 in der Familienvilla

Fantasia in Eze-bord-de-Mer nahe Monte Carlo. Begraben wurde sie im

Helenen-Paulownen-Mausoleum auf Schloß Ludwigslust, der Grablege des

Mecklenburger Adels.

- Friedrich

Franz IV. mußte am 14. November 1918 abdanken und wurde zunächst

vollkommen enteignet. Er war froh, bei seiner Schwester Alexandrine,

der dänischen Königin unterkommen zu können, bis ihm Schloß Gelbensande

wieder als persönlicher Wohnsitz zugesprochen wurde und er im September

1919

dorthin zurückkehren konnte. Als Alexandrine 1922 starb, hatten sich in

Deutschland die Verhältnisse wieder halbwegs normalisiert, doch

Friedrich Franz zog 1921 lieber nach Ludwigslust. Er trat, wie die

meisten Adeligen der NSDAP bei und brachte es bis zum Hauptsturmführer

der SS.

Nach dem Krieg wollte Friedrich Franz zu seiner dänischen Familie flüchten, denn die Rote Armee hätte ihn auf ihrem Gebiet entweder als Kriegsverbrecher oder als Mitläufer verurteilt und erschossen. Auf der Flucht kam er bis Schloß Glücksburg, wo er krank wurde und am 17. November 1945 starb. Er liegt dort auf dem neuen Friedhof begraben.

nach oben

1945 Kriegsende und beginnende DDR-Zeit

- Am 1. Mai 1945 war die Rote Armee bis nach Gelbensande vorgestoßen. Ein

Arzt, der in St. Petersburg gelebt hatte, machte die russischen

Soldaten auf die Wappen der Romanows aufmerksam, erklärte ihnen,

daß es sich bei dem Schloß um russisches Kulturgut handelte und

erzählte ihnen beiläufig etwas von grassierenden Seuchen. Gelbensande wurde sofort als Seuchenlazarett eingerichtet

und das Haus überlebte die restlichen Kriegstage ohne größere Schäden.

- In ihrem Wohnsitz Schloß Cecilienhof tagte im Juli/August 1945 die Potsdamer Konferez, bei das ehemalige Deutsche Reich in mehrere Besatzungszonen von der USA (Harry S. Truman), der UdSSR (Josef Stalin) und Großbritannien (Winston Churchill und Clement Attlee) aufgeteilt wurde. Dies führte letztendlich zur Aufteilung zwischen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Die Grenze zwischen West und Ost lag für Mecklenburg auf der Halbinsel Privall - östlich von Lübeck (Schleswig-Holstein). Nach Potsdam lag Gelbensande in der DDR.

- Cecile kam nach 1945 nicht mehr nach Gelbensande zurück und starb 1954 in Bad Kissingen. Sie liegt mit ihrem Ehemann auf dem Familienfriedhof im Offiziersgärtchen der St. Michaels-Bastei innerhalb der Burg Hohenzollern begraben.

- Bis 1979 war das Jagdschloß Gelbensande ein Krankenhaus, in den 1980er

Jahren wurde es ein Wohnheim für Bauarbeiter und beim Mauerfall am 9. November 1989 war

es ein Seniorenwohnheim.

nach oben

- Heute

- Sei 1995 gibt es einen Förderverein, der das -

mittlerweile in privater Hand befindliche - Haus schrittweise restauriert und als

Museum betreibt. Das museale Konzept ist sehr gut und die Lage absolut idyllisch - eben mitten im Wald. Außer der ständigen Präsentation von Möbeln und Alltagsgegenständen finden immer noch wechselnde Ausstellungen statt.

Bis ca. 16:00 Uhr hat in der Saison auch das Café auf. Man sollte nur

nicht unbedingt im tiefsten Winter kommen. Ich erinnere mich an meinen ersten

Besuch vor etliche Jahren: Im Empfangszimmer brannte der Kamin damit es für das Personal erträglich war und an den Scheiben im

Eßzimmer hatten sich Eisblumen gebildet - Doppelfenster waren noch

nicht eingebaut.

Das Eßzimmer im Januar 2016 mit Eisblumen an den Fenstern

Navi: Gelbensande, Am Schloß 1

Webseite: http://www.jagdschloss-gelbensande.de/

Literatur:

Großherzogliches Jagdhaus Gelbensande. Text: Stefanie Russow, Hrgg. vom Museum Jagdschloss Gelbensande, Verlag: Monumente und Menschen UG, Hamburg o.A.

Das Jagdschloss Gelbensande. Text: Wifried Steinmüller, Hrgg. vom Förderverein Jagdschloss Gelbensande, Selbstverlag,