Jütland

Thy

Skagen

Kopenhagen

- Text und Fotos: © Martin Schlu, 16. Juni 2024

- Zwischen Deutschland und Dänemark

Seebüll - Hattstedt - Husum

- Jütland

Landschaft bei Ulfborg in Mitteljütland

Bisherige Erfahrungen-

Frühere Erfahrungen mit Kindern in den 1990er und Nullerjahren hatten ein

weites Land gezeigt, mit wogenden Feldern, schnuckeligen Häuschen und

dem unstillbaren Wunsch dort einmal länger zu leben, auch wenn man vor

dreißig Jahren auch schon ca. 25% mehr für Lebensmittel ausgeben mußte

als zu Hause. Dänemark war in den 1990er

Jahren sehr liberal, unsere Kinder waren überall gerne gesehen und wir

fanden immer einen Strandabschnitt, an dem wir allein waren und es

keinen interessierte, wie man ins Wasser ging. Es gab etliche Jahre, in

denen der Urlaub in Agger (Nr. Jylland = Nordjütland) mit der Buchung

für das nächste Jahr abschloss und weil die Kinder sich in Agger und

Vestervig auskannten, hatten wir Erwachsenen immer ausgiebig Zeit für

uns. Von den hohen Lebensmittelpreisen merkten wir damals nicht

fuchtbar viel, weil es in jeder größeren Stadt einen Aldi gab, mit

dessen Sonderangeboten wir fast auf normale Lebenshaltungskosten kamen.

Nun sind die Kinder längst erwachsen und wir Großeltern und wollten es

noch einmal wissen. Was ist anders? Was hat sich verbessert? Was ist

schlechter geworden? Die Planung ist dreigeteilt, jeweils eine Woche

südliches Jütland um Ringkøbing, eine Woche im Thy um Agger und

Vestervik und eine Woche im Norden um Hirtshals und Skagen.

Ausschlaggebend war meine Pensionierung vor einem Jahr und die Idee,

endlich einmal die Mittsommernacht im Norden zu verbringen, was

schulferienbedingt in NRW ja nur ganz selten funktioniert. Die

Rückreise über den dänischen Westen und die Fähre nach Rostock müssen

wir uns verkneifen, weil die großen Enkelmädchen noch zwei Wochen mit uns

verbringen wollen. Für alle Fälle nehmen wr dänische Kronen mit und

zahlen für DKR 3.500 ziemlich genau € 500, 00 - also alles durch sieben

teilen und man hat den Eurowert.

- Anreise I

- Vielversprechend geht es los. Wir

nehmen längst keine Koffer mehr mit, sondern haben ein Systen von

Stapelkisten, das gut in den Kofferaum paßt (alter Zafira) und uns

gewisse Mitnahmefreiheiten läßt. Um halb zehn fahren wir los, die Sonne

scheint und wir müssen heute nur bis vor die dänische Grenze kommen,

weil wir Herrn Nolde in Seebüll lange nicht mehr besucht haben und ein Zwischenstop dort eingeplant ist.

- Nach einer Viertelstunde setzt Regen ein, nach einer halben Stunde stehen wir im Kölner Kreuz und schon

nach zwei Stunden sind wir achtzig Kilometer weiter. So schleichen wir

uns die A1 hoch, stehen in Münster, stehen in Bremen und im Elbtunnel

kommen noch einmal zwei Stunden dazu. Als wir bei der Adresse in

Süderlügum ankommen, haben wir für die 550 km knapp zehn Stunden

gebraucht. Die Krönung des Abends ist ein Biß in eine Haribo-Himbeere

und da habe ich auf einmal zwei Teile im Mund - einer davon ist ein

herausgefallener Stiftzahn. Im Dorf gibt es aber glücklicherweise einen

Zahnarzt, den ich morgen um acht nach einem Termin fragen werde.

- Am

nächsten Morgen kriege ich

direkt einen Termin, fahre drei Kilometer und der Zahnarzt desinfiziert

den Zahn und klebt ihn wieder ein - alles in allem in weniger als zehn

Minuten. Der Tag ist gerettet und wir fahren zum Nolde-Museum nach

Seebüll.

- Nolde-Museum in Seebüll

- Das

Museum habe ich vor gut fünfzehn Jahren das letzte Mal gesehen und hier

hat sich viel verändert. Früher parkte man mehr oder weniger vor dem

ehemaligen Wohnhaus Emil Noldes und war in einer Stunde durch. Heute

ist das alles besser präsentiert, man kann viel Zeit im Garten des

Nolde-Ehepaares verbringen und auch das Atelier besuchen. Zusätzlich

wurde das ganze Haus renoviert und dabei wurden die Farben der ersten

Bemalung freigelegt. Zum Hintergrund: Nolde (1867-1956) kaufte das

riesige Grundstück 1926 im damaligen Dänemark, als er knapp sechzig,

schon arriviert und wohlhabend war (er wurde in Dänemark und in

Deutschland besteuert) und ließ ab 1927 dieses Haus bauen - damals ein

ultramodernes Gebäude. Es wurde auf eine aufgeschüttete Anhöhe (Wartft)

gebaut, damit es hochwassersicher stand - ähnlich wie die Häuser auf

den Halligen und den Inseln.

Das Nolde-Wohnhaus: links der Wohnteil, dahinter der Bildersaal, dahinter (nicht zu sehen) das Atelier mit der Garage.

- Wer in den 1970er Jahren Siegfried Lenz' „Deutschstunde“ gelesen (oder den Film gesehen) hat, dem sind Noldes „ungemalte Bilder“ ein Begriff. Wenn man sich ein bißchen mit seiner Biographie auseinandersetzt, wird klar, daß Dichtung und Wahrheit ein bißchen abweichen. Nolde hatte in der Tat von den Nazis seit 1937 ein Malverbot verpaßt bekommmen und dies wurde von dem Dorfpolizisten auch kontrolliert. Er hatte aber seit 1931 mit den Nazis sympathisiert und kam einfach nicht auf die Idee, daß seine Bilder als „entartet“ gelten konnten. Während der Bildersaal fertig wurde, mußten die für ihn bestimmten Werke versteckt werden. In den Kriegsjahren wurden viele Bilder an wagemutige Freunde ausgelagert, doch Tausende seiner Aquarelle und viele Gemälde verbrannten im Krieg.

- Ada und Emil Nolde überleben den

Krieg. Sie, seit Jahren krank, stirbt

aber im November 1946 und wird in dem Bunker ihres Gartens begraben, in

dem

viele Bilder den Krieg überstanden haben. Emil selbst überlebt sie um

dreizehn Jahre und stirbt am 13. April 1956 fast neunzigjährig. Bis

zuletzt hat er auf Entschädigung für seine beschlagnahmten und

verbrannten Bilder gekämpft, doch der Antrag wird 1959 endgültig

abgewiesen, mit der Begründung, er sei ja Parteimitglied gewesen. Die

Dikussion, ob er Täter oder Ofer war, dauert bis heute an. Ich denke,

er war gutgläubiges Opfer und Mitläufer.

- Literatur: Kirsten Jüngling: Emil Nolde. Biographie, Ullstein, Berlin 2017, ISBN 978-3-548377 06-3

- Bilder zum Anschauen gibt es auf youtube:https://www.youtube.com/watch?v=zAzrlJcl1do

- Hattstedt und Husum

- Nach

gut vier Stunden Nolde brauchen wir etwas zu essen und bis Husum sind

es knapp fünfzig Kilometer. Dort am Hafen gibt es ein Restaurant, in

dem ich öfter Labskaus gegessen habe und das ist mir in guter

Erinnerung. Husum kennen wir gut von den Recherchen zu Theodor Storm,

den wir beide ein Leben lang im Unterricht besprochen haben. Auf dem

Weg kommen wir durch Hattstedt und weil dieser Ort im Storm'schen Werk

eine große Rolle spielt, halten wir an der Hattstedter Kirche an und

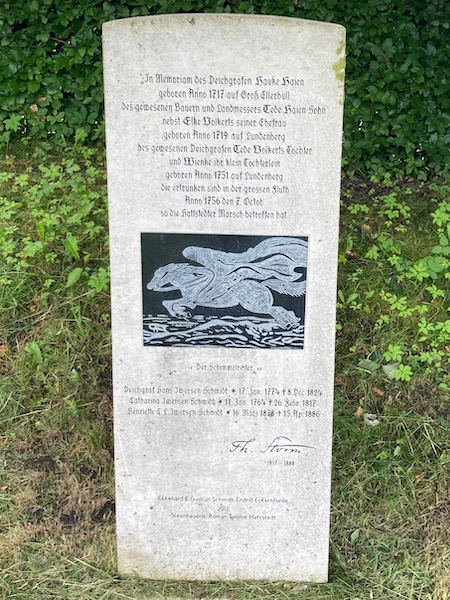

gehen über den Friedhof. Bereits am Eingang fallen die Gräber der

Deichgrafen auf, die im „Schimmelreiter“ so eine große Rolle spielen.

Auf den Grabsteinen stehen die Namen der Protagonisten, die

offensichtlich real waren. Storm hat ihnen aber literarisch ein Denkmal

gesetzt.

Die Hattstedter Kirche und Storm

Die Hattstedter Kirche hat noch einen anderen Bezug zu Theodor Storm: Sie spielt in der Novelle „Aquis submersus“ von 1876 eine wichtige Rolle, aber ich habe es noch nicht geschafft, in das Innere vorzudringen - jedes Mal, wenn ich da war, fand ich die Tür abgeschlossen.

Text des Gedenksteines

In Memoriam des Deichgrafen Hauke Haien

geboren Anno 1717 auf Groß Ellerbüll

des gewesenen Bauern und Landmessers Tede Haien Sohn

nebst Elke Volkerts seiner Ehefrau

geboren Anno 1719 auf Lundenberg

des gewesenen Deichgrafe Tede Volkerts Tochter

und Wienke ihr klein Töchterlein

geboren Anno 1751 auf Lundenberg

die ertrunken sind in der grossen Fluth

Anno 1756 den 7. Octob.

so die Hattstedter Marsch betroffen hat.

- nach oben

Husum

lag im 17. Jahrhundert am Meer, doch mittlerweile liegt der Hafen knapp drei Kilometer landeinwärts, weil sich das Meer durch die Verlandung zurückgezogen hat. Deswegen steigt und fällt der Wasserspiegel des Hafens mit Ebbe und Flut und ich habe auch schon gesehen, dass die Schiffe auf dem Trockenen liegen. Jetzt hatten sie genug Wasser unterm Kiel, doch weil noch Vorsaison ist, fällt der Fahrplan dünner aus. Nach Helgoland, Amrum oder auf die Halligen hätte man aber fahren können.

Am Storm-Haus gehen wir vorbei, aber nicht hinein, weil wir das zur Genüge kennen. Am Hafen gibt es noch das alte Restaurant (Husum Pub), doch die haben keinen Labskaus mehr, was mal ihre Spezialität war. Allerdings sind die Bratkartoffeln und der Fisch auch sehr gut. Später wird es windig, feucht und kalt (Anfang Juni) und die Runde um das herzogliche Schloß (Gottorf) verkneifen wir uns deswegen. Dann lieber noch einen heißen Tee in Süderlügum.

- (Waum

kriegt man eigentlich in den meisten Restaurants und Cafés immer diesen furchtbaren Teebeuteltee? Der

Ostfriesentee im Beutel ist ja ein Abfallprodukt des anfallenden

Teestaubs. Vier Ocken für heißes Wasser und selbst

mitgebrachten Tee sind da auch keine Alternative. Gute Teecafés - alleine der Name sagt ja alles - sind

in Deutschland die Ausnahme.)

- nach oben